Colonistrates est un concept de jeu développé en 48h par une équipe de six personnes, permettant aux joueurs d’incarner un architecte d’État en contexte colonial.

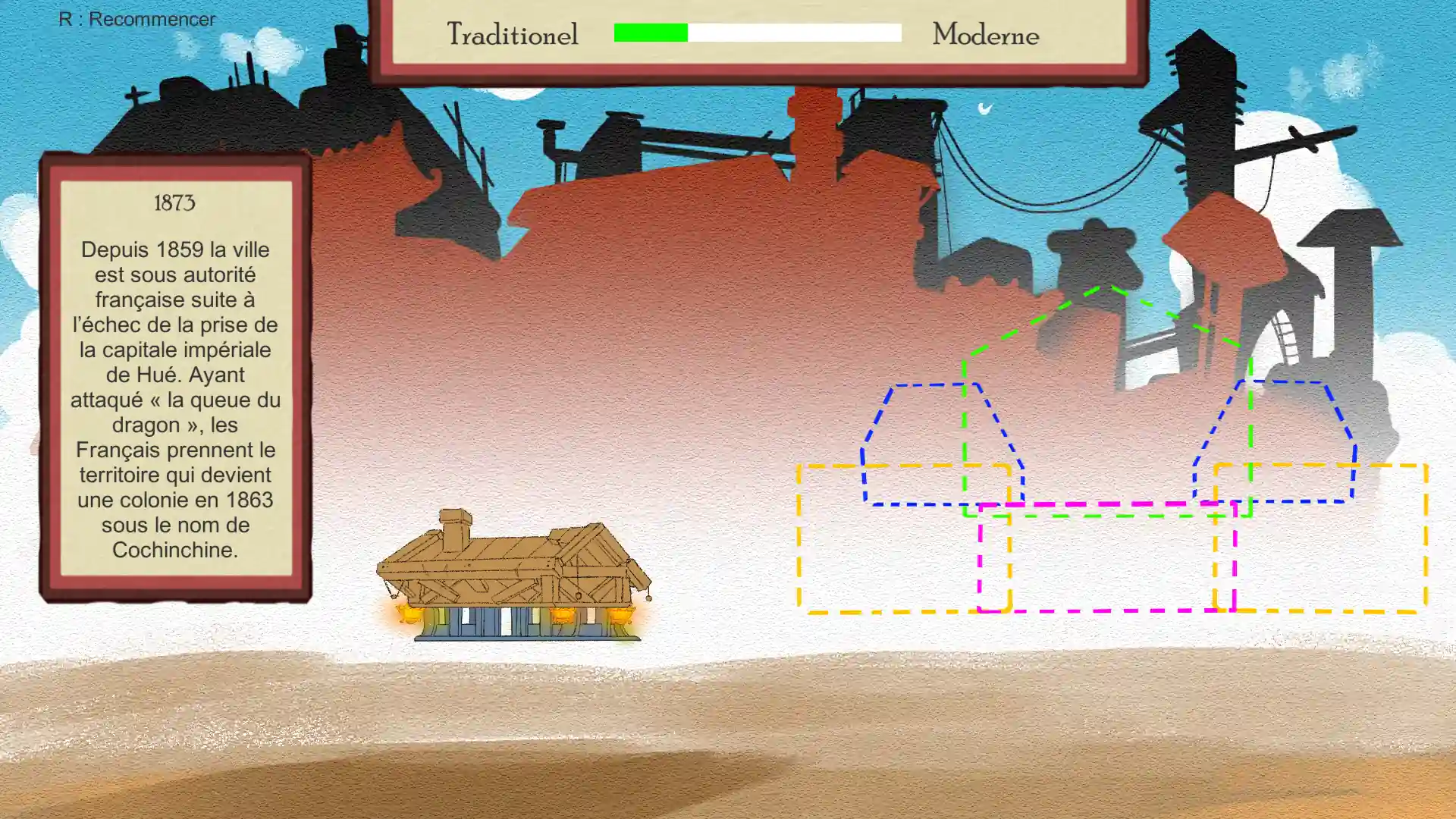

Fabriqué en collaboration avec un historien, le jeu propose de construire un bâtiment public important, en combinant des modules architecturaux autochtones et d’autres marqués par la culture coloniale.

Les joueurs, dans leur rôle d’architecte, doivent répondre aux exigences d’un pouvoir qui évolue selon les époques. C'est un concept qui soulève des questions de transmission du patrimoine : que doit-on conserver ? Comment et pourquoi ? Qu'est-ce que cela raconte ?

Point de départ

Parmi les idées que nous voulions véhiculer, la question de l'attachement à un patrimoine a semblé fertile. Faire qu'en jouant, on comprenne ce qui se joue à l'échelle de l'individu quand il est sommé de choisir s'il faut défendre ou condamner un élément controversé de son patrimoine.

En concevant le jeu, nous avons pensé à ces monuments devant lesquels nous passons des centaines de fois, sans nous demander pourquoi ils sont là, ni ce qu'ils représentent, ou ce qu'ils ont vécu.

Nous voulions que chacun vive ce dilemme, et que la fabrication d'un bâtiment personnel devienne le moyen de se confronter à de tels choix, afin de comprendre l'histoire autrement.

Plaisir immédiat : créativité accessible et assistée

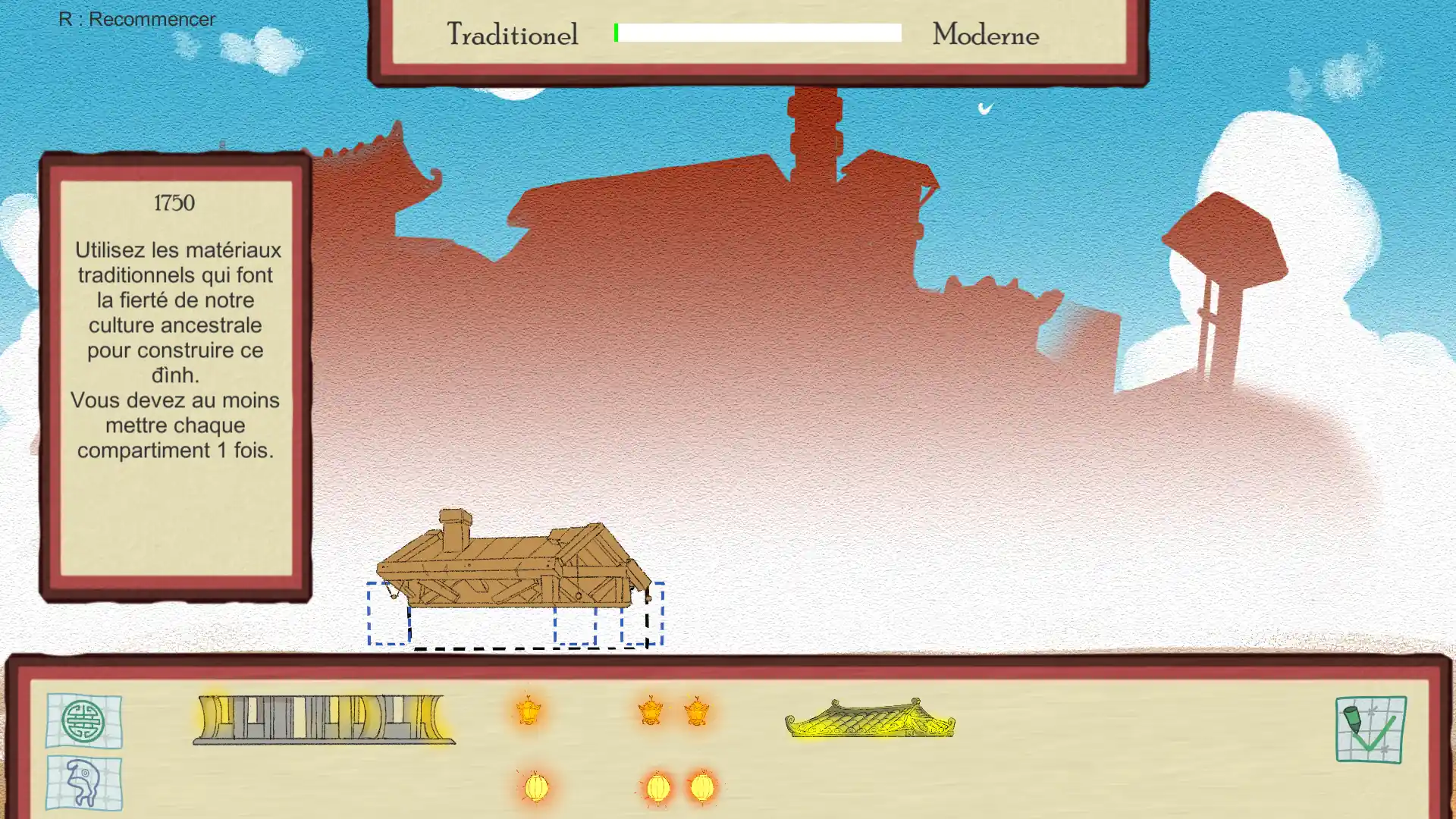

Nous voulions que le jeu soit facile d'accès et immédiatement amusant. En songeant à ces jeux et livres pour enfants qui permettent de composer des personnages à partir de modules, l'idée est venue qu'en combinant des morceaux de dessins pour fabriquer un bâtiment, le premier plaisir des joueurs résiderait dans la créativité.

Nous avons choisi de mettre en place une "créativité assistée" : il s'agit de faire en sorte que chaque combinaison ait du sens visuellement - et éviter les aberrations - mais laisser assez de liberté afin que chaque joueur puisse réellement s'approprier son œuvre.

Pour accomplir cela, il a fallu s'éloigner du caractère purement historique des assets visuels et faire de l'expérience une métaphore, pour qu'elle ne trahisse pas le propos historique. Le but derrière cette décision était de garantir un résultat cohérent, quel que soit les choix des joueurs.

Une expérience sans friction

Dans une démarche similaire, nous ne voulions pas de friction : pas de gestion de ressources et la possibilité d'essayer toutes les combinaisons avant de valider une étape. Les éléments disponibles se multipliant de tour en tour, les possibilités de personnalisation devaient devenir infinies. Le concept issu de la game jam n'a pas pu rendre compte de cette volonté.

C'est une question d'accessibilité qui a motivé cette approche, mais c'est aussi une question de game design : le challenge ne doit pas reposer sur la composition visuelle, mais la tension entre attachement individuel et pression collective.

Challenge progressif et évaluation subtile

Le second plaisir de jouer est celui de relever un défi : satisfaire le pouvoir en place (politique, religieux, populaire, local ou étranger) avec un bâtiment hérité d'une histoire complexe. Comment adapter le déjà-là architectural à des exigences symboliques et pratiques radicalement nouvelles ?

Bien que le prototype ait encore une jauge binaire, nous voulions aller au-delà d'une simple jauge de réussite. L'idée était plutôt que les joueurs découvrent progressivement, subtilement, si leur bâtiment était apprécié, et par qui.

Le prototype comporte ainsi une évolution dynamique de la musique : le même thème de La Vie en Rose est joué par des instruments occidentaux ou orientaux de l'époque, selon que la tonalité du bâtiment se rapproche de l'esthétique autochtone ou coloniale.

La destruction du bâtiment, en cas de désobéissance obstinée au pouvoir en place, est une conséquence logique, mais elle ne survient qu'après un vrai choix de résistance des joueurs.

Attachement émotionnel : une corde sensible

La sensibilité des joueurs est sollicitée à l'endroit de leur attachement pour la chimère architecturale qu'ils bâtissent tour après tour. La contrainte les oblige petit à petit à faire des arbitrages difficiles : ajouter un élément qui leur déplaît, détruire un morceau qu'ils aiment.

Il peut être difficile de détruire quelque chose de personnel, même dans un jeu vidéo. Par ce sentiment d'attachement progressif, nous espérions trouver un équilibre qui donne envie aux joueurs de protéger leur création, malgré les altérations et coups du sort. Qu'ils ne tombent pas dans le découragement ou le détachement, car la fin ne prend son sens qu'à l'aune de ce désir de protection du bâtiment.

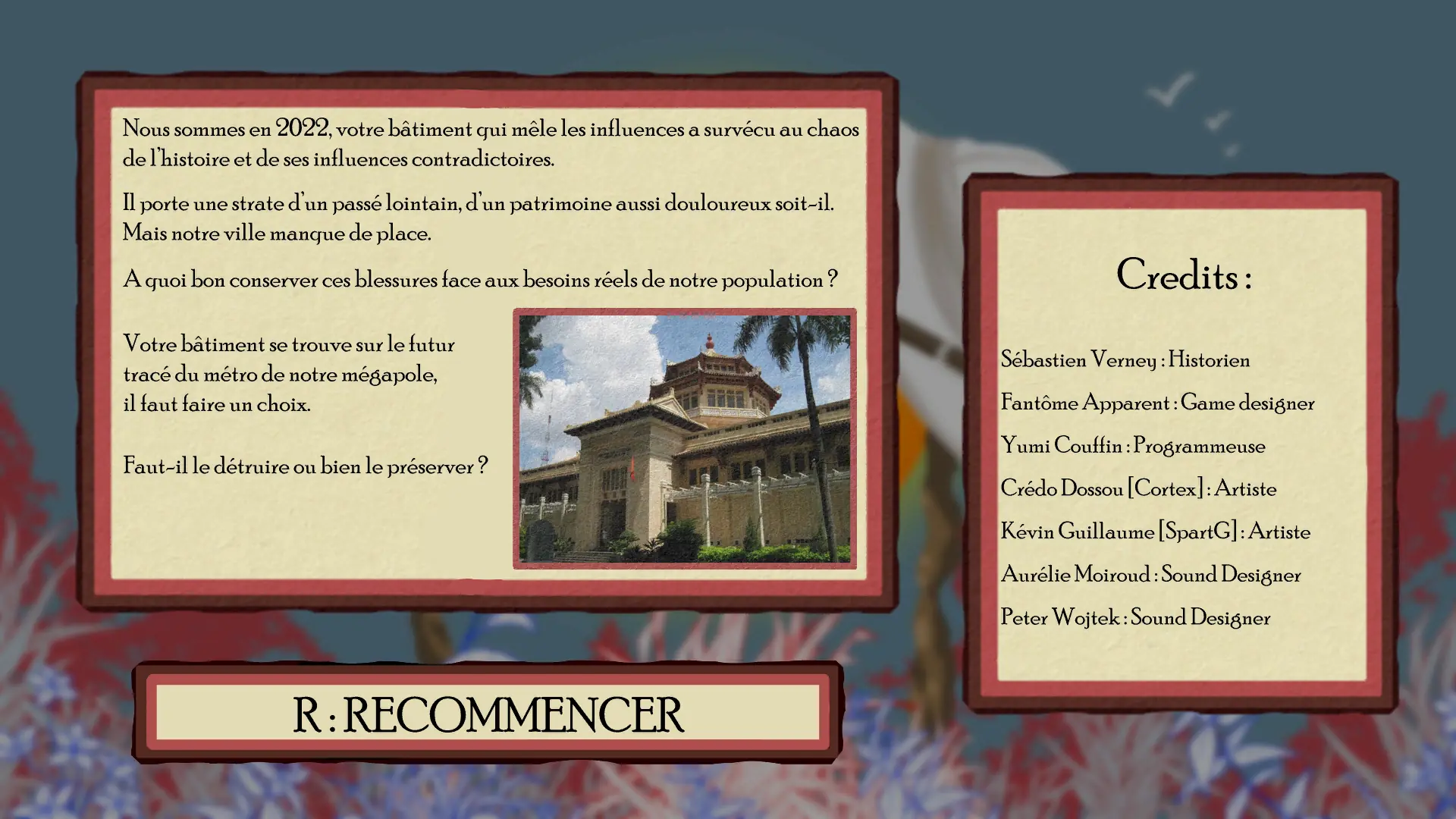

Un choix crucial en fin de partie

La fin du jeu est son point d'orgue : le bâtiment que l'on est parvenu à faire traverser les aléas de l'histoire, en faisant des compromis et en assistant à ses multiples usages - parfois violents -, devient un obstacle à la modernisation de la ville.

Que faire de cet objet baroque, anachronique, mémoire d'une histoire violente ? Est-il de trop ? Faut-il faire table rase du passé ? Faut-il s'en servir pour se souvenir, et sous quelle forme ?

Crève-cœur pour certains, facile à arbitrer pour d'autres, cette fin de jeu met chacun en face de la question de notre rapport au patrimoine : entre histoire individuelle et enjeux sociétaux.

Lorsque nous avons discuté de la fin, nous savions qu'il fallait que chaque joueur se retrouve face à une décision difficile, une décision sans bonne réponse évidente. C'est une fin ambiguë; qui a l'ambition de refléter la complexité de nos propres débats sur le patrimoine.

Décoloniser les arts : une ambition

Interroger l'héritage, la transmission et l'attachement à cette histoire et ces bâtiments ne peut se faire qu'en croisant les sources. Alors que je cherche à augmenter la complexité dans la lecture du réel, un écueil évident serait de se contenter du point de vue et de la sensibilité d'un seul bord de l'histoire (en l'espèce : celui de la France).

Avec Colonistrates, travailler avec un historien a été une opportunité fantastique de dépasser mes propres biais, mais je suis conscient que nous avons été limités par le temps. Nous n'avons pas pu aller aussi loin que nous l'aurions souhaité dans la diversité des perspectives, et cela se ressent dans certains assets visuels ou choix de design et de narration.

Ouverture du projet : des adaptations multiples

Conçu dans un contexte colonial au Vietnam, Colonistrates pourrait s’adapter à d’autres lieux et époques. La question de la réaffectation des bâtiments, des déboulonnages de statues ou des destructions pour répondre aux nouvelles normes permettrait de l’intégrer dans des environnements culturels et pédagogiques, tels que des écoles ou musées, pour interroger la relation entre attachement personnel et valeur collective.